转载自:南方周末

作者:南方周末特约撰稿 赵龚卓 南方周末记者 林祯知 法治

据学者吴宏耀统计,2014到2016年间,中国裁判文书网上公布的255个由最高法复核的死刑案例中,有律师参与的仅22例,占比8.63%。

学者顾永忠:最终通过的条款是各方利益平衡的结果,一方面肯定了刑事案件律师辩护全覆盖的工作,另一方面,为各地根据自身情况采取灵活的做法提供了依据。

(本文首发于2021年9月2日《南方周末》)

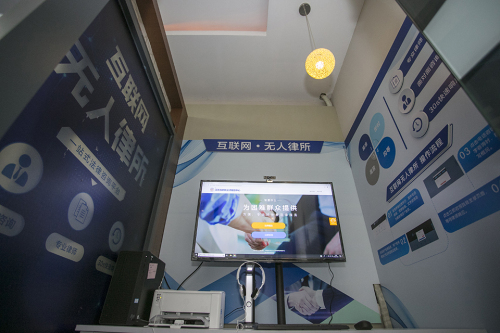

江苏无锡的一个“互联网·无人律所”在社区投入使用 ,实现了法律援助“零距离”。 (视觉中国/图)

法律援助法通过一周后,2021年8月27日,一场有关这部法律的学术研讨会在北京友谊宾馆召开。

“目前有约70%的刑事案件没有律师辩护,那么刑诉法规定的很多被告人、犯罪嫌疑人的权利都得不到保障。”北京大学法学院教授陈永生在会上说,这次立法扩大了法律援助范围,“值得肯定”。

扩大的范围,就包括死刑复核阶段。此前法律并未规定,在最高法的死刑复核阶段,是否需要为没有聘请辩护人的被告人提供法律援助。

深入参与法律援助法立法进程的中国政法大学教授顾永忠表示,立法过程中,学界、业界和实务部门对于刑事法律援助范围要不要扩大、扩大到什么程度争议较大。

中国政法大学另一位学者吴宏耀告诉南方周末记者,立法者一直在犹豫,刑事法律援助的范围要不要突破刑事诉讼法的规定,“毕竟扩大援助范围,会牵动刑事诉讼每一个环节”。

法律援助工作在中国已开展25年,相比世界各国,中国的法援制度起步晚、发展迅速,但也暴露出资源分配不均、覆盖范围窄、保障不充分等问题,颇受诟病。

在学者看来,此次立法在2003年制定的法律援助条例的基础上吸收了近年来的实践成果。自2018年纳入立法规划,历经三次审议,《中华人民共和国法律援助法》于2021年8月20日获通过,将于2022年1月1日起正式施行。

这部总共六千多字的法律,初次审议时有61条,修改完善后增至71条,条款增加的同时,争议之声从未消散。

增加了限定条件

把死刑复核案件纳入法援范围,学者们呼吁已久。

较早发声者吴宏耀,是中国政法大学国家法律援助研究院院长,8月27日在友谊宾馆召开的“开启中国法律援助制度的新时代”研讨会就由该院组织。

吴宏耀对死刑复核阶段提供法律援助重要性的关注,始于“念斌案”。2006年7月27日,福建省平潭县两户居民家中多人中毒,致两人死亡。警方侦查后认为,邻居念斌有投毒嫌疑,福建省高院二审判处念斌死刑。

在死刑复核阶段,念斌家属委托的辩护律师张燕生向最高法提交了辩护意见。最高法最终撤销原判发回重审。2014年8月22日,福建省高院作出念斌无罪的终审判决。

“死刑复核阶段是‘生死攸关’。”吴宏耀认为,辩护律师的参与,对防范冤假错案和不必要的死刑判决有很大帮助,特别是到了最高法复核时,由于其脱离了地方利益瓜葛,具备公正作出判决的优势。

长期的呼吁得到了立法机构的回应。2012年3月,修改后的刑诉法首次明确,最高法复核死刑案件,可以询问被告人,辩护律师提出要求的,应当听取辩护律师的意见。

然而,死刑复核阶段,没有聘请辩护人的,是否需要纳入指定辩护,法律并未规定。

这引起了中国政法大学教授陈光中的注意。他曾表示,在死刑复核程序中,为符合法定援助条件的被告人提供法律援助,“是立法的应有之义”。

2012年9月发布的有关刑诉法的司法解释中,对此有回应:省高级法院复核死刑案件,被告人没有委托辩护人的,应当指定律师辩护。但仍没有对最高法作出要求。

据吴宏耀统计,2014到2016年间,中国裁判文书网上公布的255个由最高法复核的死刑案例中,有律师参与的仅22例,占比8.63%。

在2013年参加最高法组织的一次会议上,中国社科院法学所研究员刘仁文也曾指出类似问题。当时,最高法有关部门负责人回复他说,这项工作并不简单,一些死刑犯可能关在中西部地区偏僻的看守所,法援律师赴当地会见,成本高,操作难度大。

“但毕竟人命关天,且是最后一个救济环节,再大的难度也应当想办法克服。”刘仁文告诉南方周末记者,2014年初,他给中央报送了一篇内参,指出为确保死刑复核案件质量,应尽快赋予被告人受援助权。

内参受到有关中央领导的重视,被批给最高法。刘仁文回忆,2014年下半年,他到最高检挂职时,听说最高法就此事曾到最高检调研过,最高检也同意这一意见。

2018年,全国人大启动法律援助法的立法工作。在初稿中,立法者一度把死刑复核案件纳入到了法定强制辩护的范围内——草案一审稿、二审稿都规定,所有死刑复核案件被告人,没有委托律师的,都应当获得律师辩护。

不过,最终版本中对受援者增加了限定条件,即“申请法律援助的”死刑复核案件被告人。

陈永生对此表示“有点遗憾”:“也就是说,死刑复核案件被告人如果申请了法律援助,那么就给你法律援助;如果没有申请的话,那么就没有法律援助”。

一参与立法讨论的专家解释,这是因为有实务部门对于这项规定始终持保留意见,因为将死刑复核案件纳入强制援助范围,律师参与逐渐常态化,法官工作量会大幅增加。

因而,在第三次审议过程中,对这一条款进行了修改。吴宏耀认为,“立法机关在尊重相关部门意见的同时,坚持了自己的立场,打通了中国死刑案件法律援助的最后一公里。”

尚权律师事务所主任毛立新认为,打通之后,确保死刑复核案件被告人知道自己享有申请法律援助的权利尤为关键。谁来告知、如何告知、在什么时限内告知,都需要在此后的实践中进一步明确。

“过山车”

除了死刑复核案件被告人可获得法律援助,对适用普通程序审判的案件被告人是否应当指派法律援助,在立法时也引发了不小争议。

事后来看,这一条款经历了“过山车”式的变化:草案一审稿规定,对于适用普通程序审判案件,且没有委托辩护人的被告人,“应当”指派律师辩护。二审稿中,这一条款被删除。但最终稿又规定,对存在上述情况的被告人,法律援助机构“可以”指派律师辩护。

“应当”变为“可以”,陈永生认为,在没有强制性约束的情况下,实践中司法机关具体会执行到什么程度并不好说,“可能会造成大部分情况不通知、少数特殊情况才通知的局面”。

争议源自对援助成本的考虑。在8月27日召开的研讨会上,顾永忠表示,针对这条内容,组织法律援助系统的意见比较大,“基层领导提出,在目前的状况下,要把这一块都承担下来,不堪重负”。

一司法系统的工作人员告诉南方周末记者,有些省份,法援服务仍缺少经费和律师,“总不能为了保证法援的数量,忽视了辩护质量,这会让法援变得没有意义”。争议中,二审稿去掉了对普通程序审判案件强制指派法援律师的条款。

吴宏耀记得,等第三次审议草案时,司法部又明确提出,刑事案件律师辩护全覆盖的试点工作到目前为止取得了可喜的成绩,希望能够在立法中反映这方面的内容。刑事案件律师辩护全覆盖试点工作于2017年10月,在北京、上海等8地率先开展,2019年1月扩大到全国。

顾永忠认为,最终通过的条款是各方利益平衡的结果,一方面肯定了刑事案件律师辩护全覆盖的工作。另一方面,为各地根据自身情况采取灵活的做法提供了依据,“这部分不属于法定的强制辩护,能做到的地方可以先做起来,做不到的也不强制。”

有些省份做不到,和法援经费有关。南方周末记者了解到,法援经费主要来源于同级财政,与各省GDP总量呈正相关,各省经济发展水平的差异直接影响着经费的分配。

陈光中等人撰写的《刑事辩护法援制度再探讨》的文章显示,2018年中国法援经费总额为26.51亿,仅占全国财政支出中的0.012%,而法治发达国家和地区,比例一般在0.1%-1%之间。如果用第六次人口普查的人口总数计算,2018年中国人均法律援助经费1.989元,和一些发展中国家相比都有较大差距。如2018年菲律宾人均经费投入就有5.2元人民币。

“当前法援面临最大的问题就是经费不足。”陈永生指出,特别是刑事诉讼法在2012年修改后,将法律援助的范围从审判阶段提前到了侦查阶段,刑事法律援助案件至少增加了两倍,而法援经费每年还只保持10%左右的增长,跟不上案件数量增长的速度,“这必然削弱律师办案的积极性”。

2021年8月20日,《中华人民共和国法律援助法》正式通过。 (视觉中国/图)

委托辩护优先于法援辩护

陈永生认为,法律援助法值得肯定的地方不少,除了援助范围扩大,被告人的权益也有了更多保障。

“陈老师,感谢你对第二十七条的贡献!这条特别重要。”8月27日,在中国政法大学的研讨会现场,一名参会嘉宾有些激动。

第二十七条的规定是,公检法在通知法援机构指派辩护人时,不得限制或损害犯罪嫌疑人、被告人委托辩护人的权利。

陈永生也觉得有些“出乎意料”:“之前一点信心都没有,很担心这条加不进来”。

实际上,关于委托律师和法援律师的程序之争,由来已久。陈永生介绍,司法实践中,办案机关在处理一些影响较大的案件时,会直接指派法援律师,并以此为由拒绝当事人及家属委托律师辩护。

江苏女辅警敲诈勒索案中,女辅警舅舅在2021年3月发声,称连云港市中院在没有跟家属沟通的情况下指派了两名律师为她二审进行辩护,拒绝家属委托的律师会见。在劳荣枝案、杭州保姆纵火案、吴谢宇弑母案等热点案件中,当事人也都被指派了法援律师。

2021年4月,在中国法学会举办的针对草案一审稿的研讨会上,陈永生建议,如果嫌疑人、被告人或家属聘请了律师,法援部门不得指定承担法律援助义务的律师进行辩护;如果在法律援助机构指定律师后,嫌疑人、被告人或家属又自行委托律师,前面指定的律师应当退出。

顾永忠也曾就法援律师与委托律师的关系问题,形成了一份建议,提交到全国人大常委会法工委。

顾永忠认为,最终通过的第二十七条明确了“委托辩护优先于法援辩护”的原则。

不仅是这一条,“第四十八条也明确,当‘受援人自行委托律师或者其他代理人’时,法律援助机构应当终止法律援助。”吴宏耀表示。

然而,法律援助法还是留下了“缺口”。目前条文规定受援人自行委托,但实际情况是,受援人大多被采取了强制措施,无法直接委托律师,而是通过其监护人、近亲属代为委托。

“那么,近亲属代为委托律师的情况是否包含在第四十八条规定的范围中,还需要进一步明确。”毛立新告诉南方周末记者。

学界、业界重视受援人的权益保障,一部分是由于对法援质量的担忧。广森律师事务所主任杨汉卿向南方周末记者表示,他在办理法援案件过程中曾遇到过,收到案卷后,没几天就开庭,“阅卷工作都无法完成,起不到好的辩护效果”。

立法者注意到了这一点。草案一审稿规定公检法机关办理刑事案件时,发现当事人符合法律援助规定的,应当及时通知法援机构,法援机构应当及时指派律师。在二审稿中,上述条文的两个“及时”被明确为“3日内”。

二审稿中也明确,当事人提出法律援助申请后,办案机关、监管场所应当在24小时内转交给法律援助机构。陈永生就发现,以前公安机关对于嫌疑人要求获得法律援助的,经常故意拖,拖到案子侦查快结束的时候才转告,那就基本上把法律援助架空了。

为了保证援助质量,法律援助法还对重罪案件中的法援律师资格作了要求,对可能判处无期徒刑、死刑以及死刑复核案件的被告人,应当指派具有3年以上执业经历的律师作为辩护人。

接受南方周末记者采访的学者认为,从1996年刑诉法和律师法修改时首次明确了法援制度法律地位,到此次法律正式通过,法律援助的规范运行有了依据和标准。接下来最重要的是落实,比如法律援助法明确提出要引入第三方评估,同时要建立信息公开制度,将律所、律师履行法律援助义务纳入年度考核等措施,但到底怎么做,还需要具体的实施细则。

发表评论